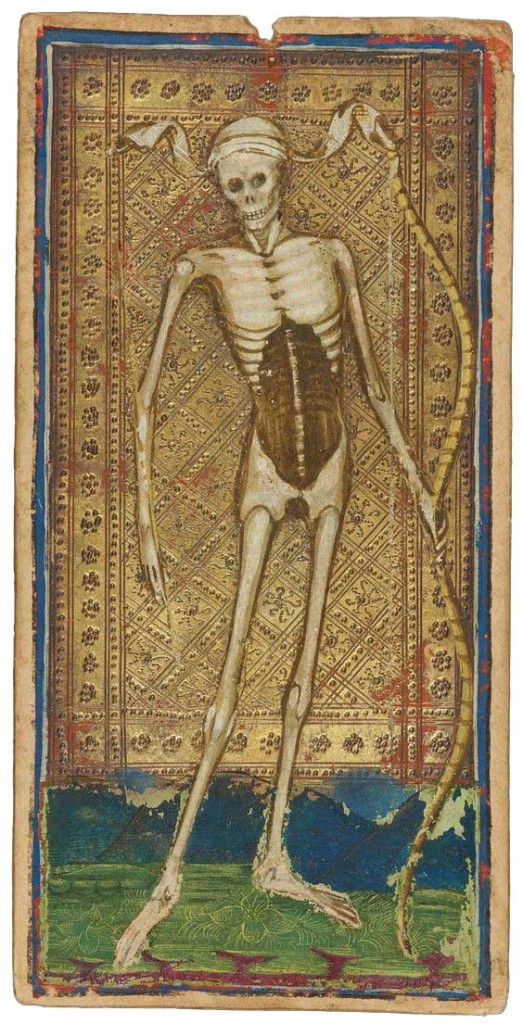

el tarot: 6. La muerte

Análisis del triunfo de la Muerte durante el Renacimiento

El análisis de los triunfos iconográficos del tarot debería empezar quizás por el triunfo más bajo, el Loco, sin embargo, la pieza angular del esquema narrativo es la muerte, que triunfa sobre las vanidades de este mundo, pero es vencida por la virtud y la fe. Comienzo por lo tanto por este triunfo macabro relacionado con el sentido de la vida y la fugacidad de la existencia.

El triunfo de la Muerte

La Muerte siempre ocupa la posición decimotercera en la jerarquía de los triunfos y constituye el punto de inflexión entre las alegorías relativas a los seres humanos, como el Papa y el Emperador, y las alegorías que están más allá de este mundo, como el Infierno o los astros. En cierta manera, es la clave para entender el sentido narrativo del tarot. Como sucede en los Triunfos de Petrarca, viene a decir que todo lo terrestre está destinado a desaparecer, a morir, por lo que resulta intrascendente frente a lo celestial, la verdadera vida que comienza tras la muerte. Pero antes de seguir analizando su significado general, vamos a ver cómo se representó este triunfo en las principales barajas históricas.

En el tarot de Cary Yale y en la baraja medicea, la iconografía de este triunfo es muy similar. En ambos casos, la muerte se representa como un esqueleto sobre un caballo. Lleva una banda en la cabeza y empuña una guadaña con la que va segando la vida de quien se cruza en su camino. Entre los cadáveres que va dejando a su paso se distinguen emperadores, papas y cardenales. La muerte a caballo es una imagen arraigada en el Medioevo, la cual derivaba de la tradición pictórica sobre los jinetes del Apocalipsis (6.8):

«Y miré y vi un caballo bayo, y el que cabalgaba sobre él tenía por nombre Mortandad, y el Infierno le acompañaba. Y les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada y con el hambre y con la peste y con las fieras de la tierra».

Una curiosa excepción a este patrón iconográfico es el triunfo de la Muerte de una baraja asociada a los Visconti-Sforza que hoy se conserva en el Victoria and Albert Museum de Londres. La muerte está vestida como un cardenal y, en vez de estar en un campo, se sitúa en un pavimento ajedrezado, que era un tipo de decoración habitual en las iglesias. De la boca, le sale un bocadillo con un rótulo que resulta algo ilegible. Según Kaplan, está escrito «san fine» y lo relaciona con la locución latina sine fine, sin fin, que se empleaba para referirse a algo eterno. Ross Caldwell, sin embargo, prefiere leer «son fine», que se puede traducir «como soy el fin».

Aunque conserva la guadaña de las barajas renacentistas, en los tarot franceses la muerte suele representarse avanzando a pie por un campo con unos tristes arbustos. Los cadáveres son menos numerosos y apenas están representados por un par de cabezas sesgadas, alguna de ellas coronada. En consonancia con el creciente morbo con que se comenzaba a representar a la muerte en el barroco francés (Philippe Ariès, 1982), el esqueleto de estas barajas muestra también un poco de carne.

En general, tanto en las barajas italianas, como en las francesas, el significado de este triunfo se inscribe en el género de las danzas macabras, un fenómeno literario, pictórico y filosófico que había tomado fuerza a mediados del siglo XIV, cuando una feroz epidemia de peste acentuó una nueva manera de entender la muerte.

La muerte negra

A mediados del siglo XIV, en vísperas del Renacimiento, una terrible epidemia de peste llegó a Europa provocando una mortandad sin precedentes. Se calcula que pudo morir entre un 30 y un 50 por ciento de la población. Algunas localidades quedaron prácticamente despobladas. Según el monje franciscano Michelle da Piazza (en Duby, 1993: 160) todo empezó en 1347, cuando desembarcaron en Mesina, Sicilia, unos marineros genoveses provenientes de Crimea:

«A causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con otros se infectaban uno a otro. El cuerpo parecía entonces sacudido casi entero y como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento nacía en la pierna o en el brazo una pústula con la forma de una lenteja. Ésta impregnaba y penetraba tan completamente el cuerpo que se veía acometido por violentos esputos de sangre. Las expectoraciones duraban tres días continuos y se morían a pesar de cualquier cuidado».

Marineros y una enfermedad que se transmite por mero contagio respiratorio constituyeron una combinación letal que explica el largo viaje de la muerte negra, la pestilencia, como era llamada entonces, desde los puertos del mar Negro, como Bizancio o Trebisonda, hasta Europa. Venecia, Génova, Sicilia, Aragón… eran muchas las potencias comerciales que hacía tiempo habían tendido un puente entre Oriente y Occidente sobre el que cruzó esta muerte silenciosa a mediados del siglo XIV. Una vez en suelo europeo, la muerte negra —probablemente tres cepas combinadas de peste (bubónica, pulmonar y septicémica)— no tardó en expandirse siguiendo las rutas comerciales y culturales, como el Camino de Santiago. A mediados de 1347 desembarcó en Italia, Francia y la península Ibérica; a finales del año siguiente ya había alcanzado la isla de Gran Bretaña y hacia 1350, el Báltico y Escandinavia.

Los síntomas de la enfermedad eran terribles. Como resultado de las hemorragias cutáneas, se formaban pústulas de sangre de color negro azulado, las «bubas», y, en general, se producía una fiebre muy alta, diarreas, vómitos, delirios y un gran dolor por todo el cuerpo. Una vez contraída la enfermedad, las escasas posibilidades de sobrevivir dependían de la constitución del paciente y la atención médica, de la que carecieron los más desfavorecidos en cuanto se dieron cuenta de que se transmitía por contagio directo.

Cuando la epidemia llegaba a una localidad, si los primeros afectados no eran puestos rápidamente en cuarentena, los resultados eran devastadores, pues esta enfermedad bacteriológica se propagaba igual que una gripe común. El menor contacto con un enfermo, incluso durante el período de latencia, suponía un riesgo de contagio, lo que no tardaron en advertir en el Medioevo a pesar de que desconocían la causa precisa de la enfermedad. Así, los propios parientes abandonaban a sus enfermos y los muertos se amontonaban por las calles sin que nadie se atreviera siquiera a acercarse.

La ira de Dios

Aunque durante los siguientes tres siglos volvieron a surgir brotes de peste de forma periódica, nunca alcanzaron la virulencia del siglo XIV. Los historiadores discuten pequeños detalles sobre el alcance de la primera epidemia de 1347, pero en general coinciden en que fue decisiva en el devenir de la historia europea. Aparte de las evidentes consecuencias económicas y demográficas, también se vio alterada la manera de entender el mundo y la sociedad.

Por un lado, como suele suceder en tiempos de crisis, se exacerbaron las actitudes extremistas. La peste era el resultado de la ira de Dios, el justo castigo por los pecados de la humanidad, y, por lo tanto, la única solución era la penitencia y otras demostraciones de fe ciega. Así, por ejemplo, en Alemania cobró gran fuerza el movimiento de los flagelantes, sobre todo entre la gente humilde, cuyos integrantes se azotaban con correas de cuero hasta terminar empapados en sangre.

Sin embargo, por otro lado, también se acentuó el extremo opuesto a esta sed de muerte y fanatismo y en algunos lugares, sobre todo en el norte de Italia, se desarrolló un intenso apego por la vida y sus pequeños placeres, como el buen comer, el juego o el sexo. La vida, frágil y breve, se convirtió en un bien preciado que debía aprovecharse al máximo. En el Decamerón, Boccaccio lo explicaba de esta manera:

«No faltaban quienes opinaban de distinto modo; afirmaban que el beber en abundancia, satisfacer todo cuanto les apeteciera, cantar, reír, recrearse, y burlarse de cuanto sucedía a su alrededor, era una medicina segura para tan grave mal; y, tal como lo decían, lo ponían en ejecución según sus posibilidades, día y noche, yendo de una a otra taberna, bebiendo sin moderación ni medida, y no haciendo otras cosas que las que les viniera en gana, lo cual podían hacerlo sin preocuparse, porque cada uno de ellos —como si no debiera seguir viviendo—tenía tan abandonados sus asuntos como a sí mismo».

Además de estas reacciones inmediatas, y de corta trayectoria, la crisis de la peste consolidó una nueva manera de entender la muerte que se venía fraguando desde el resurgimiento de las ciudades a principios de la baja Edad Media. Una característica importante de esta tendencia fue el desarrollo de una idea generalizada sobre la equiparación social que suponía la muerte. Dicho de otra forma, en una sociedad que aún mantenía una fuerte estratificación social, la Muerte vino a mostrarles que todos eran hijos de Dios.

Antes de las epidemias, los pobres y los ricos morían de distinta manera. En general, los más humildes morían de inanición y miseria; mientras que los más poderosos gozaban de una esperanza de vida mucho más longeva y, salvo la guerra, estaban a salvo de cualquier accidente. Sin embargo, la pestilencia no hacía distingos. Aunque podían refugiarse en otras propiedades cuando la plaga alcanzaba una localidad, la peste también causó estragos entre los nobles, al igual que lo hizo en el clero, y esto supuso una curiosa «equiparación» en la muerte, de la que se haría eco la literatura y la pintura durante mucho tiempo. Y aquí encontramos una primera explicación al curioso hecho de que la Muerte esté segando las vidas de reyes y emperadores en las barajas renacentistas. Por muy poderosos que sean, no pueden evitar caer derrotados ante la muerte.

También se produjo una fuerte desconfianza hacia el clero secular y las instituciones ante el desamparo generalizado de la población. Y cómo iban a pensar lo contrario si los hombres de ciencia no habían sido capaces de encontrar la causa de la enfermedad —será por la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en el cuadragésimo grado de Acuario, tres planetas cálidos que han alterado los humores, decía en octubre de 1348 un informe de la Universidad de París—; si las autoridades de gobierno, en el mejor de los casos, se habían limitado a establecer cuarentenas; y si los sacerdotes, igual de aterrorizados ante la muerte, en numerosas ocasiones ni siquiera se habían acercado para dar la extremaunción. Por el contrario, el clero regular, sobre todo los franciscanos, se ganaron un merecido reconocimiento entre la gente más humilde, dado que «los frailes de las órdenes mendicantes eran los únicos dispuestos a ir hasta la casa de los enfermos, a escuchar sus confesiones, a dar la extremaunción y los únicos dispuestos a pagar el alto precio de la muerte que esto suponía» (Tramontana, 1982: 63).

Estos últimos conceptos —la muerte que a todos se lleva por igual, los abusos del poder, la indefensión del ser humano y la fe cristiana como sentido de la vida— constituyen una de las piezas angulares de un género pictórico y literario muy popular durante el Renacimiento: el triunfo de la muerte, el mismo que encontramos en el tarot.

Vanitas vanitatum

El triunfo de la muerte se abordó de diversas maneras literarias y artísticas, como las danzas macabras o los autos sacramentales de las Cortes de la muerte, pero, sea cual sea el formato, se caracteriza por enfatizar la inexorabilidad de la muerte, —un tema que se conoce como «memento mori», recuerda que morirás—, por la imposibilidad de que nada en este mundo sobreviva al paso del tiempo, es decir, la fugacidad de la gloria mundana —«ubi sunt?», ¿dónde están?—, por la condenación o salvación eterna que aguarda tras la muerte y, como consecuencia, por la insignificancia de los bienes terrenales frente al verdadero bien que es la vida en el Cielo. Este último mensaje moral se denomina «vanitas», vanidad, por un pasaje del Eclesiastés en el que se dice que todos los placeres mundanos son vanos frente a la certeza de la muerte: «vanitas vanitatum omnia vanitas» («vanidad de vanidades, todo es vanidad»).

Este tópico condensa una larga tradición filosófica y teológica sobre la muerte en el ámbito cristiano. Esta vida es falsa, es un mero tránsito hasta la vida real que se alcanza tras la muerte; por lo tanto, carece de sentido cualquier apego por los asuntos terrenales. El mundo es un valle de lágrimas que no puede proporcionar la verdadera felicidad y, por eso, la única actitud cabal al respecto es el «contemptus mundi», el desprecio del mundo.

Parte de estas ideas, por ejemplo, son las que se recogen en el célebre Triunfo de la muerte del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo (c. 1562). En un paisaje desolado, en un campo del que sólo quedan un par de árboles secos, bajo una iluminación rojiza y demoniaca, un ejército inclemente de esqueletos se abate sobre la humanidad. Los detalles son escalofriantes. En el centro, una muerte armada con una guadaña y montada sobre un caballo escuálido, como el triunfo macabro de los tarots renacentistas, está empujando a los desdichados mortales dentro de un ataúd que sirve de antesala del Infierno. Los hombres tratan de detener la formación de esqueletos que avanza al ritmo de los tambores que toca una muerte sobre el gran ataúd, pero sus esfuerzos son inútiles y todos terminan en unas redes que recuerdan un pasaje del Juicio Final según san Mateo:

«Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de todas clases de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno es cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartaran a los malos de entre los justos, y los echaran en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes». (Mateo, 13:47-50).

Las danzas macabras

A principios del siglo XV, el tópico del triunfo de la muerte tomó forma en un subgénero pictórico y literario muy llamativo que se conoce como danzas macabras, en las que distintos personajes de la sociedad se van incorporando a un cortejo orquestado por la muerte.

En literatura, las danzas macabras más conocidas son los poemas de La danse macabre du cloître des Saints Innocents, de Francia, el Totentanz alemán y la Dança general de la muerte de España. Como señala Maxim Kerkhof, estos poemas comparten tres rasgos esenciales: emplean la danza como una alegoría de la muerte, en el cortejo desfilan los diferentes estamentos sociales y existe un diálogo entre la muerte y los distintos personajes. Además, aunque algunos personajes secundarios varían en cada poema, en las tres versiones se incluye la jerarquía civil y religiosa, que se muestra de forma muy poco halagüeña. Por ejemplo, en la Dança general, el papa sólo quiere vivir bien y se le acusa veladamente de vender cargos eclesiásticos por dinero:

Dice el Padre Santo:

¡Ay de mí triste, qué cosa tan tremenda!

Yo, que era tratado con gran preferencia,

tener que pasar ahora la muerte,

y que de nada me valga todo lo que solía disponer.

Benefiçios y honras y gran señorío

tuve en el mundo pensando vivir.

Pero de ti, Muerte, non puedo escapar.

¡Válgame Cristo y tú, Virgen María!

Dice la Muerte:

No os enoje, señor Padre Santo,

bailar en esta danza mía que tengo preparada.

No os valdrá el manto rojo,

y de lo que hicisteis, rentas cobraréis.

Nada os aprovecha ahora predicar para las cruzadas,

proveer obispados, ni dar beneficios,

aquí moriréis sin más bullicioso alboroto […].

El emperador tampoco sale mejor parado, pues la muerte deja claro que su único interés en vida fue amasar riquezas haciendo la guerra y gobernando de forma tiránica:

Dice el emperador:

¿Qué cosa es ésta que tan pavorosamente

me lleva a su danza a la fuerza, sin desearlo?

Creo que es la muerte, que no siente dolor

por hombre alguno, sea grande o pequeño y triste.

¿No hay ningú rey o duque valiente

que de ella me pueda ahora defender?

¡Socorredme todos! Mas es imposible,

que ya tengo, por ella, turbado el sentido.

Dice la muerte:

Gran Emperador, poderoso en todo el mundo.

En vano os preocupáis, pues ya no es tiempo

de que puedan libraros vuestro poder ni vuestra gente,

ni oro, ni plata, ni ningún otro metal.

Aquí perderéis las riquezas

que atesorasteis siendo tirano,

librando batallas de noche y de día.

Morid. Perded cuidado […].

La estructura se repite en casi todos los casos. Primero, los protagonistas se quejan, sorprendidos, de que la Muerte venga a buscarlos y luego la Muerte responde regodeándose en el espantoso futuro que les espera como resultado de su vida pecaminosa. El reproche a los eclesiásticos suele ser que han pecado de lujuria, gula, vanidad, ambición, frivolidad y un excesivo apego por los bienes materiales. Entre los laicos suele predominar su mala administración, la tiranía, la explotación de los pobres, la vida disoluta, la codicia, la injusticia y el pensar que la fama de las armas es más importante que la vida entregada a Dios.

Prácticamente todos los personajes salen mal parados. Sólo el ermitaño consigue escapar con seguridad del séquito de la Muerte, que en este contexto equivale a la condenación eterna, al Infierno. También se deja cierto resquicio de esperanza al monje, representante del clero regular, siempre y cuando no se haya apartado de la regla que, en teoría, debía regir la austera vida de los monasterios, y al labrador que, eso sí, para ganarse el Cielo, antes debe trabajar sin descanso en la vida terrenal y no robar nada de la propiedad ajena.

En suma, como vemos, el mensaje principal del poema es el triunfo de la Muerte, de la que nadie puede salvarse, a lo que se añade la idea de la condenación eterna que van a padecer quienes no han llevado una vida cristiana. Por lo tanto, todo apego por los bienes materiales y los placeres de la vida resulta absurdo, porque son efímeros y no compensan el castigo del Infierno. La única solución es hacer buenas obras y penitencias.

La muerte del sumo pontífice

Tal vez, el lector se haya sorprendido por el tono antieclesiástico de las danzas, al igual que llama la atención que también se incluyan papas y cardenales entre los difuntos que la muerte va dejando a su paso en los tarots renacentistas. Los cadáveres de reyes y emperadores llaman menos la atención, forman parte de la equiparación social en la muerte que vimos antes, pero ¿por qué destacaron también que la jerarquía eclesiástica pagaría por sus pecados con una muerte que les conduciría al Infierno? En parte, esto se comprende si nos emplazamos en el contexto histórico.

A principios del siglo XV, la Iglesia católica tenía cuatro grandes frentes abiertos. El primero era con el poder político laico, es decir, con la monarquía y la nobleza. Como analizaremos más adelante, este conflicto por ver quién debía regir la sociedad, si el papa o el emperador, si los obispos o los duques, era una de los grandes turbulencias de la política internacional y, en esta batalla, una de las principales armas de la Iglesia era el miedo a la condenación eterna. Recordar una y otra vez que, tras esta vida efímera, aguardaba una vida eterna en un Infierno lleno de suplicios formaba parte de una estrategia disuasoria frente a quien detentaba el poder de las armas. Es en este escenario donde salen a danzar los grandes poderes laicos (el emperador, el rey, el duque, el condestable, el caballero) y sus servidores (el escudero, el portero, el contable y el recaudador).

El segundo frente de la Iglesia estaba en las ciudades que hacía tiempo habían vuelto a florecer. La cultura y la ciencia podían, debían, salvaguardarse en los monasterios al principio de la Edad Media. Sin embargo, en las ciudades del Renacimiento se convertían en armas peligrosas contra la hegemonía intelectual de la Iglesia. Si un rico mercader se salvaba de una enfermedad por los cuidados de un médico y no por las plegarias a un santo, su poder se debilitaba. Los enfrentamientos del dominico Girolamo Savonarola contra los Medici de Florencia a finales del siglo XV constituyen un claro ejemplo de esta batalla por el control de las ciudades y la burguesía, que en la Dança está representada por el mercader, el usurero, el médico (físico) y el abogado.

Como siempre, el tercer frente del cristianismo occidental eran las otras grandes religiones, que por entonces eran el judaísmo, el islamismo y los ortodoxos bizantinos. Cuando surgen las danzas de la muerte hacía ya tiempo que se había pasado el fervor de las cruzadas, pero el rechazo seguía más que vigente. Aquí se sitúan los versos dirigidos contra el rabino, el clérigo musulmán y el patriarca de los ortodoxos.

Todas estas críticas, por lo tanto, encajan dentro de las disputas hegemónicas del cristianismo occidental contra los diversos poderes económicos, políticos e ideológicos que se alzaban en el siglo XV. Sin embargo, es muy curioso que también se dirijan reproches feroces a la jerarquía de la Iglesia (el papa, el cardenal, el arzobispo, el obispo, el abad, el deán, el arcediano) y demás miembros del clero secular (el canónigo, el cura, el diácono, el subdiácono, el sacristán). Esto podría explicarse si el autor del poema hubiera pertenecido, o sido afín, a las órdenes mendicantes, como señalan Ana Luisa Haindl y otros historiadores.

Casi desde sus orígenes, en el cristianismo han surgido muchos movimientos extremistas que han reprochado a la Iglesia institucional haberse separado de la verdadera doctrina cristiana. A principios del siglo XIV, estas tendencias estaban abanderadas por las órdenes mendicantes y algunos grupos radicales, como los begardos y las beguinas. Este es el cuarto frente que tenía abierto la Iglesia a finales de la Edad Media. Con la inquisición a las puertas, matar al sumo pontífice o a un cardenal, tal y como se hace en las danzas macabras o en los tarots renacentistas, resulta inconcebible fuera de este contexto, dado que, en realidad, no se está atacando directamente a la jerarquía eclesiástica, sino que se está advirtiendo —desde el púlpito de un franciscano o un dominico— sobre la necesidad de recuperar la austeridad de una vida entregada por completo al cristianismo, lo cual, claro está, resulta mucho más digerible.

Las cortes de la muerte

También se trató el triunfo de la muerte en representaciones populares, lo cual nos resulta de particular interés dada la relación de los triunfos del tarot con el teatro. Se desconoce con exactitud cuándo empezaron, pero ya Johan Huizinga señalaba que las danzas macabras podían haber sido pensadas para ser escenificadas. Esto es objeto de debate, pero sí tenemos constancia de que se representaban funciones similares en los autos sacramentales, que es el nombre que reciben unas piezas breves de teatro, de carácter alegórico, que se celebraban por el Corpus Cristi. Eran las llamadas «cortes de la muerte» y son fundamentales para descifrar el hilo narrativo del tarot.

Por fortuna, Lope de Vega (1562 – 1635) escribió un auto sacramental sobre las cortes de la muerte, por lo que podemos suponer cómo eran, aunque es probable que existieran distintas versiones sobre este tema. Vamos a verlo en detalle, porque entendiendo su lógica narrativa, comprenderemos mejor la que subyace en la estructura del tarot.

A modo de prólogo, Lope de Vega empieza sus Cortes de la Muerte con un poema recitado por el Tiempo, señor absoluto de las cosas de este mundo, tal y como sucede con los Trionfi de Petrarca. Nada en la Tierra puede escapar de su paso:

[…] la grandeza de Cartago,

los alcázares de Troya,

las murallas de Sagunto,

el anfiteatro de Roma,

los triunfos y ovaciones,

los carros, lauros y honras,

ya se acabaron;

que el Tiempo

acaba todas las cosas.

Tras el poema, aparecen el Tiempo, el Pecado, Cupido, en representación del amor, y la Muerte dialogando sobre su papel en la historia del ser humano, que, dado el contexto, se reduce a los grandes episodios bíblicos, como la expulsión del Paraíso, el Diluvio o el periplo de Moisés. Salen después el Hombre y el Ángel. El primero está representado en el tarot por los triunfos de la corte humana (Papisa, Emperatriz, Emperador y Papa), el segundo por el triunfo del Juicio. El Hombre y el Ángel mantienen una breve conversación sobre las miserias humanas, pero son interrumpidos por las cuatro alegorías anteriores que vienen a llevarse al Hombre.

En la segunda parte, se celebra un juicio al Hombre en las cortes de la Muerte, un gran salón donde distintas alegorías permanecen sentadas en altos tronos hasta que les llega el turno de hablar. Comienza el turno de la acusación con la Locura, un personaje histriónico que simboliza la necedad del ser humano que antepone las tentaciones vanas de este mundo a la gloria de Dios, lo que implica pecar de envidia, ignorancia, soberbia, vanagloria, gula, ostentación, etcétera. La Locura representa, en suma, aquel que no se comporta de forma cabal como un buen cristiano.

Loco es y será el señor

que por haberse empeñado

viste y come de prestado,

pues propio fuera mejor.

Loco el príncipe que da

y no paga lo que debe;

loco el que a mandar se atreve

cuando en otra casa está.

Loco es el que ha consumido

su caudal sin fundamento;

loco el que hace testamento

cuando no tiene sentido […].

Después de la Locura se alza el Diablo, que explica cómo reina ya entre los seres humanos, pues todo el todo el mundo le idolatra. Orgulloso, describe su victoria sobre las virtudes y la humanidad, esa «chusma, hidra de siete cabezas y con juicio ninguna»:

El santo amor desfallece,

el apetito se encumbra,

la Verdad anda arrastrada,

la Mentira rema y triunfa;

la lisonja en la privanza

a la Fe crédito usurpa,

la maldad camina en coche,

la bondad sola y desnuda.

La Justicia sin balanzas,

con más vela que una grulla,

pesca con vara y anzuelo

en lagunas de agua turbia.

La Templanza anda sin freno,

la Fortaleza procura,

en vez de mármoles puros,

romper de plata columnas.

La Prudencia sin espejo

por no ver blancas las rubias

hebras, y en vez de culebra

en la mano, ave nocturna.

Una vez que el Diablo ha proclamado su triunfo, se levanta el Pecado, que vuelve a insistir en la falsedad de la vida en este mundo frente a la verdadera vida que comienza tras la muerte. De hecho, argumenta, mientras que en el Cielo todo es eterno e imperturbable, en la Tierra se vive al son de Fortuna, que ora nos encumbra, ora nos sepulta:

Todo es sombras y apariencias

todo sueños y visiones,

todo antojos e ilusiones

todo horrores y violencias.

Dicen que la variedad

de aqueste mundo abreviado,

que así es razón que se nombre,

puede divertir al hombre

más triste y desconsolado:

pues fuera de las grandezas

que en su esfera se contienen,

de gustos que van y vienen,

de tesoros y riquezas,

jardines, plantas y flores,

fuentes, animales, aves,

coches, carrozas y naves,

vicios, deleites y olores,

verás que baja esperanzas

y que otras sube a la luna,

porque al son de la fortuna

por puntos hace mudanzas.

Los argumentos de la Locura, el Diablo y Pecado se entrecruzan. La vida en la Tierra es algo terrible, el imperio del mal, la desdicha y el azar, donde al ser humano apenas le queda un resquicio de esperanza si no se desvía del justo camino antes de morir, destino inevitable de todas las cosas de este mundo sujetas al paso del Tiempo.

Con el público ya asustado y más receptivo, se alza entonces el Ángel para indicar cómo pueden salvarse. Primero insiste en que, tras el fin de los días, llegará la muerte y se producirá el Juicio Final, en el que unos y otros serán enviados al Infierno o a la Gloria para toda la eternidad; y, luego, describe los espantos infernales y los gozos celestiales. Así, mientras que los condenados deberán padecer para siempre «frío, gusanos, tinieblas, azotes, fuego, confusión, demonios y llantos»; los justos vivirán en un «divino palacio que Dios labró para sí, donde bienaventurados espíritus, ya gloriosos, están viendo, están amando aquella Esencia indivisa, donde los gozos son tantos, que en cada atributo suyo glorias inmensas hallaron».

Es un mensaje claro y efectivo que se refuerza, poco después, con la intervención de otros dos personajes, el Hombre y el Niño-Dios. El primero insiste en que, para el justo, la verdadera vida comienza tras la muerte: «En fe que la muerte es vida para un alma justa y buena, y la vida amarga muerte para un ingrato que peca». El segundo se muestra como Dios en el Juicio Final y vuelve a insistir en el castigo que aguarda a los pecadores: «y así, mi justicia eterna en el monte de mi cielo a eterno fuego os sentencia». Por último, casi al final de la obra, el Ángel vuelve a remarcar este mensaje sobre la locura que supone desviarse del cristianismo y, perder así, la posibilidad de ir al Cielo para toda la eternidad:

Esta parábola enseña

lo que el Hombre debe a Dios;

y que es locura que pierda

gloria eterna, por no hacer

por Él cosas tan pequeñas,

pues haciéndolas tendrá

el Cielo, donde le espera

premio, que es el mismo Dios

con su bendición eterna.

Eppur si vive

Como vemos, muchos personajes alegóricos que aparecen directa o indirectamente en las Cortes de la Muerte de Lope de Vega se encuentran también en el tarot: el Diablo, Dios en el Juicio Final, la Fortaleza, la Templanza, la Locura, la Fortuna, el Mundo, el Tiempo, el Emperador, el Amor, etcétera. Las semejanzas son tantas que resulta tentador sospechar que Lope de Vega escribió esta obra jugando una partida de tarot, aunque, en realidad, la explicación es otra. Tanto el tarot como las Cortes comparten los mismos parámetros culturales de una sociedad que se pregunta cuál es el sentido de la vida en un marco cristiano y este sentido no es otro que obedecer los preceptos de la Iglesia para asegurarse la vida eterna tras la muerte. Ahora bien, antes de terminar este análisis conviene recordar el contexto de las fuentes que estamos manejando para no sobredimensionar la importancia que le daban a la muerte durante el Renacimiento.

Por un lado, hay que tener en cuenta que la muerte estaba mucho más presente por entonces que en la actualidad. Como explica Philippe Ariès, hoy en día hemos desterrado la muerte de la cotidianidad. Morimos en silencio en un hospital, sedados hasta la inconsciencia y apenas vemos fugazmente la muerte durante un entierro, tal vez en un velatorio que no se prolonga más de 48 horas. Por el contrario, en el Renacimiento, la muerte estaba «amaestrada», tal y como la adjetiva Ariès. Se moría en casa y rodeado por los familiares. Hasta los niños presenciaban el último adiós del pariente. Esta cercanía con la muerte le quitaba dramatismo a su representación plástica o literaria. Es decir, hoy nos resulta mucho más impactante esta danza de esqueletos porque hace tiempo que la perdimos de vista. Si un monje del siglo XV analizara nuestra mentalidad tomando únicamente como referencia los bañistas semidesnudos de una playa en verano, sin duda, llegaría a la conclusión de que estamos obsesionados con el sexo y la lujuria. Sin embargo, para nosotros, bikinis y bañadores sólo representan unas prendas cómodas para estar en la playa.

Por otro lado, también debemos considerar el contexto de este discurso necrófilo. En general, los triunfos de la Muerte se pintaron en Iglesias, las Cortes se escenificaban durante el Corpus Cristi, y las danzas, probablemente, fueron escritas por alguien vinculado a las órdenes mendicantes. Es decir, forman parte del discurso eclesiástico y el terror al Infierno era una de las principales armas de la Iglesia frente al poder de la espada o del dinero. La condenación eterna tras la muerte era la mejor herramienta de la Iglesia para conseguir mayor poder en esta vida. Aparte del trauma colectivo que pudieron suponer las epidemias de peste, resulta sintomático que estos discursos macabros alcancen su máximo apogeo durante el Renacimiento, cuando reyes, príncipes, banqueros, comerciantes, artistas, escritores y filósofos disponían ya del margen de maniobra suficiente para cuestionar la hegemonía intelectual de la Iglesia.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la salvación era un negocio muy lucrativo para la Iglesia, tal y como demostró en su día Jacques Le Goff. Las misas por el alma del difunto, y «un clero casi especializado vivía de esta increíble cantidad de misas» (Ariés: 56), así como el dinero que recibían en testamentos desesperados con los que la nobleza trataba de conseguir in extremis la salvación eterna, suponían una fuente de ingresos muy importante y regular para la Iglesia. Todos los productos necesitan una buena campaña publicitaria si quieren venderse y, en el caso de la Iglesia, uno de sus productos era la salvación del alma. Los campesinos vivían de su trabajo en el campo, los comerciantes de arriesgados viajes entre oriente y occidente, los príncipes de gestionar un territorio, los intelectuales de alimentar la cultura colectiva y la Iglesia de mantener aterrorizada a la población. Convencer a ricos y poderosos de que debían entregar a la Iglesia su dinero y a los campesinos su fuerza de trabajo demandaba una gran campaña publicitaria, de la que formaban parte estas danzas de la muerte.

Así, si sólo contáramos con estas obras pictóricas y literarias como muestra de las inquietudes renacentistas, podríamos pensar que, efectivamente, vivían obsesionados con la idea de la muerte, que deseaban morir cuanto antes para ir al Cielo. Sin embargo, si salimos del marco eclesiástico, descubrimos un sinfín de obras donde reinan otras inquietudes, como la ciencia, el arte, el amor, la literatura, la política, etcétera. En la biblioteca de Filippo Maria Visconti, por ejemplo, claro que encontramos obras cristianas sobre la vida en el más allá, como los textos de Gioacchino di Fiore, pero también abundan obras sobre mitología, alquimia, astrología, filosofía, etcétera. Por lo tanto, a pesar de que hoy en día esta presencia de la muerte en la sociedad renacentista, tarot incluido, nos parezca tremenda, conviene relativizarla, dado que no tenía más peso que otras inquietudes de la época, como la infidelidad del cónyuge o la conveniencia de tomar partido por unos u otros en alguna guerra.

Bibliografía

Imprescindible

Vitali, Andrea. La morte.

La muerte negra

Benedictow, J. Ole. The Black Death. 1346-1453. The Boydell Press, Woodbridge, 2006.

Gottfried, Robert. La muerte negra. Desastres de la Europa medieval. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1989.

Tramontana, Salvatore. I francescani durante la peste del 1347-48 e alcuni episodi di psicosi collettiva in Sicilia. En Francescanesimo e Cultura in Sicilia. Atti del convegno internazionale di studio nell’ottavo centenario della nascita di San Francesco d’Assisi. Officina di Studi Medievali. Palermo, 1982.

Ziegler, Philip. The Black Death. Alan Sutton Publishing. 1993.

La muerte durante la Edad Media y el Renacimiento

Ariès, Philippe. La muerte en Occidente. Argos Vergara. Barcelona, 1982.

Delumeau, Jean. El miedo en Occidente (S. XIV – XVIII). Taurus. Madrid, 1988.

Huete Fudio, Mario. Las actitudes ante la muerte en tiempos de la peste negra. En Cuadernos de Historia Medieval, 1998. Publicación on line de la Universidad Autónoma de Madrid.

Huizinga, Johan. El otoño de la Edad Media. Alianza. Madrid, 2001.

Mitre Fernández, Emilio. La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente medieval (1200-1348). Encuentros. Madrid, 1988.

El triunfo de la muerte y las danzas macabras

Clark, James M. The dance of Death in the Middle Ages and the Renaissance. University of Glasgow. Glasgow, 1950.

Fornari, Carlo. L’incontro dei tre vivi e dei tre morti nella chiesa di San Luca a Cremona. En Storia del mondo, 42. 2006. Revista on line de Storia del mondo (www.storiadelmondo.com).

Gennero, Mario. Elementos franciscanos en las danzas de la muerte. En Thesaurus, XXXIX, nº 1. Editado on line por el Centro Virtual Cervantes.

Haindl U., Ana Luisa. Danza de la Muerte. Un extenso artículo on line publicado por edadmedia.cl.

Infantes, Víctor. Las danzas de la muerte: génesis y desarrollo de un género medieval. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1997.

Kerkhof, Maxim. Notas sobre la danza de la muerte. En Cuadernos de Filología Hispánica, 13. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1995.

Vega, Lope de. Las cortes de la muerte. Edición y estudio preliminar de Marcelino Menéndez Pelayo. Publicado on line por el Centro Virtual Cervantes.

En aras de la legibilidad, la versión de la Dança general citada es la versión modernizada en verso libre de Sabas Martín, publicada por Miraguano. Madrid, 2001. Pero también resulta muy recomendable la edición de Víctor Infantes publicada por Visor (Madrid, 1980).

En Project Gutenberg se pueden consultar los Dict des trois morts er des trois vifs y la danse macabre francesa en una edición de Carlo Traverso y Laurent Vogel:

www.gutenberg.org/wp-content/uploads/20077/20077-h/20077-h.htm

Sin comentarios